100式坦克最令人惊叹的特点便是其高密度的传感器布局。整车布满了摄像头、雷达与光电系统,犹如装上了一圈“天眼”,让人一时间觉得这种科幻感扑面而来。想象一下,当无人机试图近身时,得先穿越这道由各种探测器构成的“铁刺林”。这种结构意味着,坦克装备的诱导性远不止于视觉,它能以高度集成的信息流来重塑战斗格局,摆脱了传统战斗中“闭眼冲锋”的窘境,全面实现对战场的感知。

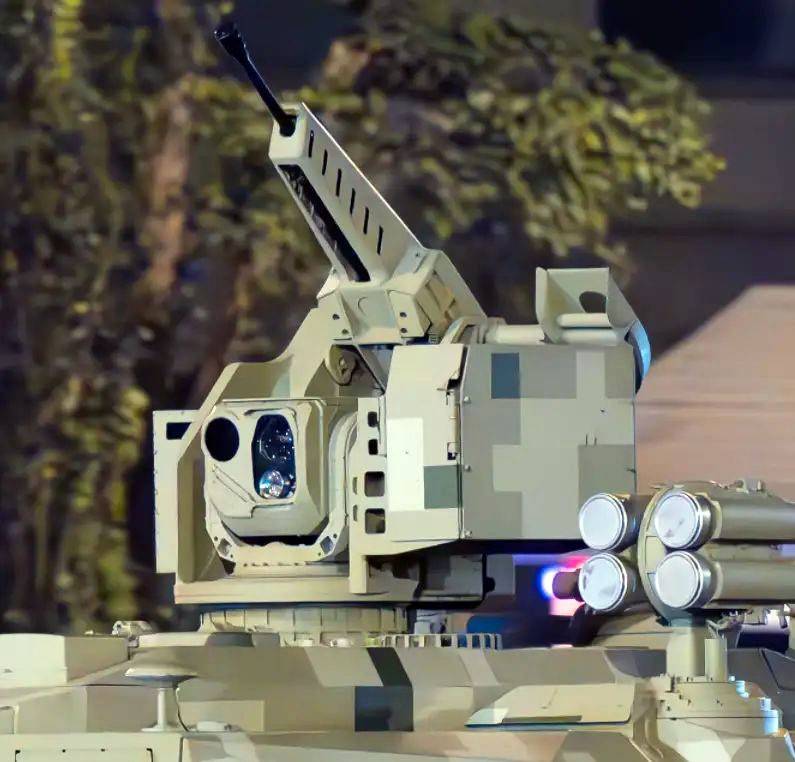

尤其是在面对FPV(主视角穿梭自杀式无人机)等新型威胁时,这种全向、全天候的感知能力尤为重要。通过毫米波相控阵雷达,100式坦克能够提前捕捉到飞来飞去的导弹和无人机轨迹。这样的反应速度甚至足以让传统坦克感到自愧不如。从此,面对非传统威胁,100式坦克可以在第一时间做出针对性的反应,真正实现了战场态势感知的先手。

在俄乌战场上,FPV无人机以低成本、高机动的特性频频攻陷重型装甲目标,暴露了传统坦克在近地三维空间的防御盲区。而100式坦克则以其四面相控阵雷达驱动的主动防御系统(APS)进行了精确对策。这套系统的响应时间小于千分之一秒,能够拦截包括FPV、巡飞弹、RPG、反坦克导弹在内的十余种武器,就如同为坦克披上了一层安全无死角的铠甲。

100式坦克的顶部配备了遥控武器站,除了可以快速应对低空突防的无人机外,还能通过激光对抗系统进一步提升火力拦截能力。这根本不是我们以前对坦克的印象——静止的庞然大物,而是一个灵活机动且反应迅速的战斗单元。在战场上,有了这样一个主动防御“盾牌”,无论敌方有什么样的突发情况,都能有效地进行反制。

尽管100式坦克装备的是105mm主炮,诸多军事评论员下意识地认为这似乎显得太小,但其实这里面蕴藏着更深的意味。这是设计理念的转变,减重优先,不仅让这款坦克的全重控制在45吨以内,确保了空运与两栖投送的可能性,同时也让机动性得到了显著提升。

此外,100式坦克还集成了多用途弹药,不仅适应攻坚任务,也有强对炮弹、导弹的沉重打击能力。更重要的是,这一切并不依赖于单一的火炮,而是通过整合末敏弹、远程火箭炮、巡飞弹等多种武器,实现“火力池”的概念,从而展现出体系化打击的重要性。这种思路的改变,意味着100式坦克在现代战争中具备了更强的适应能力和生存能力。

在设计上,100式坦克采用了三人并排前舱布局,弹药舱与乘员舱独立隔开,防爆门有效隔绝了爆炸冲击。这种细致入微的安全措施,使得坦克一旦遭到攻击,乘员的生存率依然很高。车体的底部远离了攻击的薄弱环节,再加上顶部的附加装甲,大幅提高了抗击攻顶的能力。

而在动力系统方面,100式坦克玩出了新花样。混动系统结合了柴油机和电驱动,即使部分动力单元受损,车辆依然可以继续行驶。这种设计不仅大幅提高了冗余性,而且由于后置废气排放与格栅散热,降低了红外特征,提高了隐蔽作战能力,完美契合了现代战场对隐蔽性的需求。

通过与其他新型装备的联动,100式坦克还能衍生出各种不同功能的作战单元,比如火力支援车,能够集成防空火炮、电子战模块等。这种模式不仅实现了侦察、防护和打击的一体化作战,还能够通过多路突击避开敌方的火力覆盖,破解传统装甲集群的顽疾。

随着现代战争愈发复杂化,过去那种简单的“重型装甲”思想显然无法满足新的需求。100式坦克的研发与装备,正是基于对未来战场的深入思考,体现了小规模多路突进战术的理念,是对战争理解的全面升华。

不可否认,100式坦克的横空出世激起了世界各国的关注与讨论。有人会问,坦克是否已过时?而中国用这款技术先进、反应灵敏的坦克给出了肯定的答案:只要科技不断进步,坦克不仅不会过时,反而会在城市战、无人化战场中继续扮演关键角色。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏