按照官方说法,建设长春现代化都市圈,是吉林省“十五五”规划中最重要的战略性工程。而放眼全国区域发展版图,推进长春都市圈建设,不仅是吉林一省之事,更是推动东北全面振兴的关键支点。在与东北其他都市圈的互动中,长春都市圈又将扮演怎样的角色?

每经记者|刘旭强 每经编辑|刘艳美

在“十四五”收官与“十五五”开局承上启下之际,国家级都市圈再添一员。

近日,吉林官宣《长春都市圈发展规划》正式获国家发展改革委复函,并经吉林省政府批准后印发实施。这意味着,长春成为继沈阳之后,东北第2个、全国第18个国家级都市圈。

一直以来,长春在吉林“一城独大”,GDP占全省“半壁江山”。但另一方面,长春“尚未有效形成对全省高质量发展的支撑效应”。

以长春为中心打造同城化都市圈,推动交通、产业、科技、公共服务等资源外溢,支撑全省均衡发展,成为吉林的破局关键。

按照官方说法,建设长春现代化都市圈,是吉林省“十五五”规划中最重要的战略性工程。吉林省委主要领导今年3月在《学习时报》发表的署名文章亦指出,将以长春现代化都市圈建设辐射带动全省,注重挖掘省内各地发展潜力,推动形成融合发展格局。

更进一步看,放眼全国区域发展版图,推进长春都市圈建设,不仅是吉林一省之事,更是推动东北全面振兴的关键支点。在与东北其他都市圈的互动中,长春都市圈又将扮演怎样的角色?

一圈

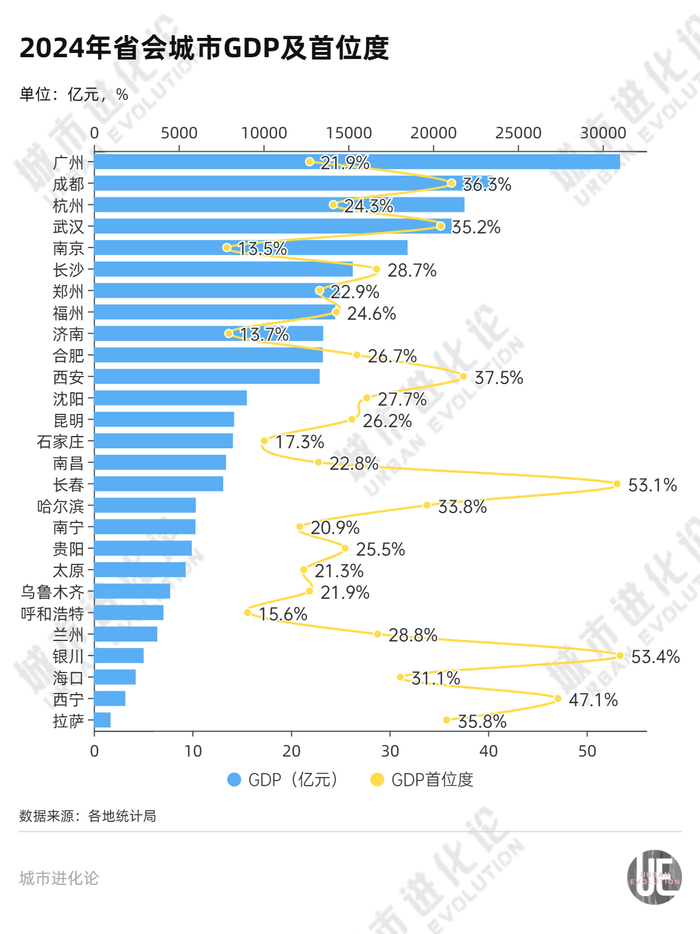

省会首位度,即省会城市GDP占所在省份GDP的比重,是衡量省会能级的重要指标。

2024 年,长春经济总量占吉林全省53.1%,首位度仅次于银川的53.4%,位列全国省会城市第二。

然而,“大”并不意味着“强”。长春整体城市能级与竞争力不足,已成为限制吉林省区域经济发展的重要原因。

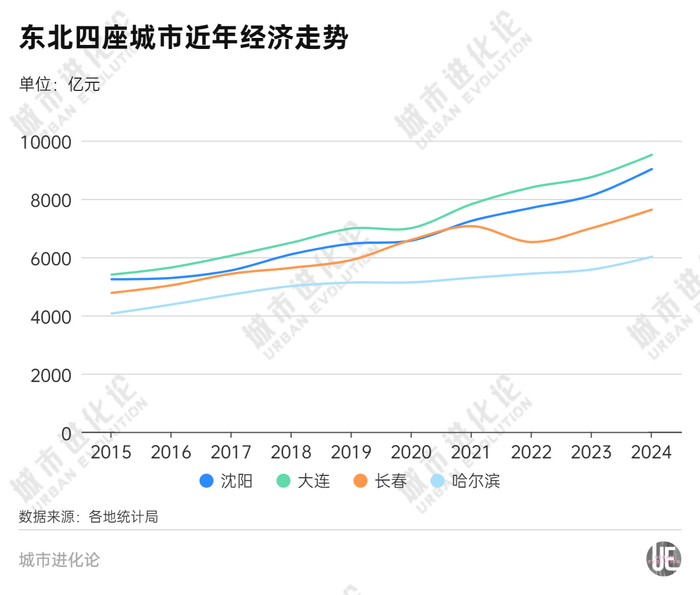

在东北地区横向对比,2024年,大连、沈阳GDP双双突破9000亿元,其中大连达到9500亿元以上,今年有望挑战万亿大关。而长春GDP仍在7000多亿元的体量,这样的规模差距,直接影响了其在全国城市格局中的话语权和资源调配能力。

在厦门大学经济学院副教授丁长发看来,“东北F4”中,大连定位为东北亚国际航运中心,沈阳是全国先进制造业基地,特点鲜明。相对而言,长春近些年在东北乃至全国的经济版图中,存在感有所弱化,处在逐渐边缘化的尴尬位置。

更值得警惕的是,“一城独大”背后“大而不辐”的现实困境。长春的虹吸效应未能有效辐射带动周边地区。

据国家发改委国土开发与地区经济研究所研究员黄征学等人统计,2010年以来,长春现代化都市圈范围内的吉林、四平、辽源等城市常住人口都呈下降趋势,例如四平城区人口从2017年的68.1万人降到2023年的65.2万人,减少2.9万人。若不加强区域统筹,城市间经济差距有可能进一步拉大。

正因如此,推动长春都市圈建设,已成为吉林省必须面对的“省之大计”。

今年以来,吉林省委主要领导通过调研、专题会议等不同形式,多次对都市圈建设相关工作作出部署,并深入长春、吉林、四平、辽源四城实地调研,从规划先行、产业协同、文旅融合等方面,为都市圈建设指明具体方向。

从今年初成立专门的规划建设领导小组,到8月下旬《规划》获批,吉林省的推进节奏堪称密集高效。

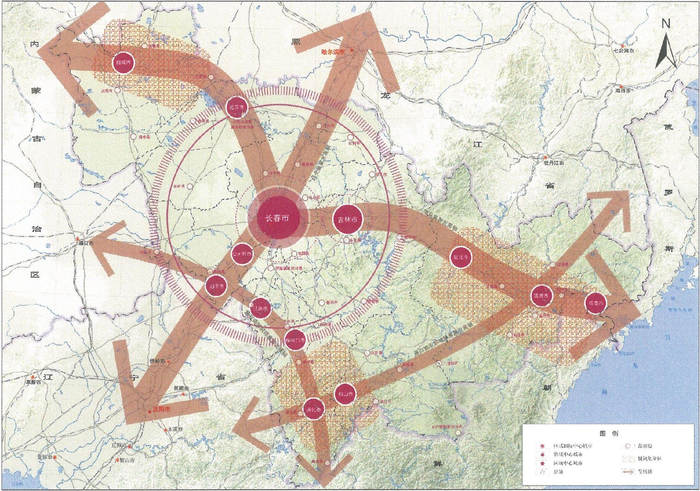

根据规划,长春现代化都市圈以长春市为中心,与联系紧密的吉林市、四平市、辽源市共同组成。面积约为2.97万平方公里,常住人口约为1210万人。未来将围绕长、吉、四、辽一体化,将打造长吉组团、长平组团、长辽组团。

对外,都市圈还将贯通哈尔滨、长春、沈阳、大连东北四市,打造引领东北全面振兴的科创产业走廊和对外开放通道。

在黄征学看来,推进长春现代化都市圈建设,强化城市分工合作,推动各类要素有序流动,不仅能优化吉林省的区域经济布局,还能孕育出推动区域经济高质量发展的强劲动力源,有助于缩小地区之间的发展差距。

连接

在中央城市工作会议“着力优化现代化城市体系”的最新要求下,发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈,成为区域竞争的焦点。

对吉林而言,打通交通“主动脉”,是都市圈建设的前提。

此前,吉林省委主要领导在吉林多地调研时强调,长春现代化都市圈建设必须坚持交通先行,尽快补齐短板。9月17日,吉林省委常委会会议在听取《长春都市圈发展规划》实施安排时也强调,要强化区域协同,深入推进同城化发展,促进交通互联、数据共享。

查询12306网站可见,长春至四平、长春至吉林、四平至吉林的高铁各自需要约26分钟、40分钟、1小时15分,辽源则尚未开通高铁。

对此,同济大学经济与管理学院教授林善浪认为,长春都市圈部分城市间尚未达成“1小时通勤”,制约了要素流动效率和都市圈整体协同。

吉林省城市化地区格局图 图片来源:《吉林省国土空间规划(2021—2035年)》

吉林省城市化地区格局图 图片来源:《吉林省国土空间规划(2021—2035年)》这一短板,正在加速补齐。

8月16日,长四辽通高铁(辽源段)项目推进会召开。辽源市委书记沈德生坦言,长四辽通高铁从规划到落地到建成,还有很多的路要走,需要各方面更深层次的沟通、更大力度的支持。

而按照吉林全省部署,长春都市圈将构建以时速350公里为主、局部时速400公里的高铁网络,努力实现长春到省内各市(州)均通高铁。

都市圈作为一项系统性工程,在交通筑基的同时,更深刻的挑战在于产业协同。

全国新一轮产业竞争中,长春表现并不理想。以其传统优势产业汽车为例,当深圳、西安、合肥等新一代“汽车城”崛起,长春汽车产量逐年滑落,2023年已被深圳反超。

此外,长春的创新能力也正被先进城市拉开差距。根据中国科学技术信息研究所发布的《国家创新型城市创新能力评价报告(2024)》,长春在全国101座重点城市中位列第38位,在东北地区也仅位列第4位。

为此,《规划》明确提到,长春作为都市圈中心城市,将着力打造汽车城、光电城、医药城等重大产业集群,并推动产业链布局向周边城市延伸拓展。

据了解,《长春市落实〈长春都市圈发展规划〉三年行动方案》近日出台,重点聚焦新能源汽车、光电信息、医药等产业延链展链布局。

黄征学建议,长春都市圈应瞄准新能源汽车等重点产业链,建立都市圈联合招商机制,引导都市圈内各城市错位发展、融通发展。同时,加强区域产业政策协同,着重发挥长春在科技创新策源、先进制造及现代服务方面的引领作用,增强周边城市的产业配套与承接力,共同构建层次分明、协同发展的都市圈产业分工体系。

协同

长春都市圈建设不仅事关吉林,更是关乎东北振兴的重要议题。

在长春举行的第十五届中国-东北亚博览会 图片来源:新华社

在长春举行的第十五届中国-东北亚博览会 图片来源:新华社近年来,东北地区受多方面因素影响,经济总量占全国的比重不高,2024年东北三省经济总量仅占全国4.7%,区域发展能级亟待提升。

按照规划,长春作为都市圈中心城市,将牵头与哈长城市群、沈阳都市圈等东北重点区域谋划布局产业合作项目,深入对接京津冀、长三角、大湾区等区域,吸引更多优质企业和项目在都市圈布局落位。

纵观国内都市圈建设,以长三角、珠三角进度最快。而这两地,如今都已开始有组织、有计划地“抱团发展”。

近日,《建立健全都市圈同城化发展体制机制提升长三角城市群一体化发展水平行动方案》印发,提速长三角共建“一座城”;与此同时,大湾区也在规划建设覆盖深圳、广州的大湾区全球海洋城市群,迈向“深度同城化”。

“随着经济变迁和区位优势的升级,东部、南部地区的发展势不可挡,东北也要找到属于自己的特色定位。”丁长发表示,连通东北亚、打开北部经济新格局,是振兴东北的破局之举。

这一方向,也在近年来的发展实践中不断具象化。

自《东北全面振兴“十四五”实施方案》2021年发布以来,国家政策密集布局,将长春推向东北亚区域合作与国内国际双循环的交会点。

2024年长春国际汽车博览会现场,来自俄罗斯、韩国的新能源汽车产业链企业签下超百亿元合作协议,便是长春在东北亚区域合作中发挥枢纽作用的缩影;而长春兴隆综合保税区与满洲里口岸的联动升级,构建起“借港出海”的新通道,也使东北腹地的产品得以高效对接国际市场。

在丁长发看来,东北老工业基地产业转型的核心驱动力,还在于科技创新。

从资源禀赋来看,东北并不缺乏科研底蕴。吉林大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、东北大学等高校实力不俗,构成了区域创新的重要策源地。然而,近年来这些科教资源并未充分转化为产业优势。

丁长发表示,推动东北产业转型,需要以长春都市圈建设为契机,用魄力与决心营造一个真正崇尚创新、保护创新、激励创新的社会氛围和制度环境。

封面图片来源:新华社

责任编辑:刘德宾

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏