首先,西比哈明确指出乌克兰必须“放弃幻想”。换句话说,乌克兰意识到了,单靠口号和梦想是无法扭转战争局势的。他强调,只有让俄罗斯清楚感受到乌克兰是“不可战胜”的,才能促使俄罗斯停止其军事行动。这种观点并非没有道理,然而让人质疑的是,凭借乌克兰的现状,是否能够实现这一伟大的目标?

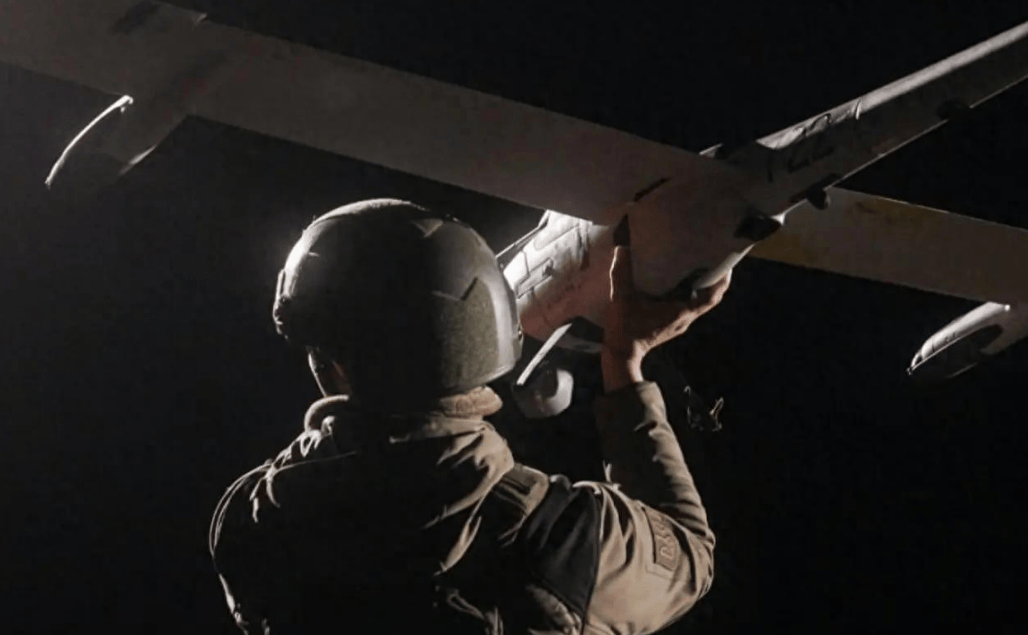

提到无人机,西比哈提出了一个惊人的计划:如果获得足够的资金支持,乌克兰有望在明年内制造出2000万架无人机!这样的预测简直令人咋舌,毕竟在俄乌冲突之前,乌克兰的总人口也不过4000多万。换句话说,制造出如此数量的无人机,实际上意味着每个乌克兰人都要承担起生产无数无人机的责任,这显然既不切实际又充满了对盟友的强烈依赖。

乌克兰的真实意图显而易见:获取盟友的资金支持。过去一段时间,来自美国及欧洲的援助实际上已显著减少。美国的财政政策日益紧缩,向乌克兰的支出也开始缩水。而对于欧洲来说,他们需要承担为乌克兰支付美国装备弹药账单的重任,导致可用于支持乌克兰独立作战的资金越来越少。在这样的背景下,乌克兰向盟友求“打钱”的请求,实则是为了自救,同时为其国防工业的发展铺平道路。

更为重要的是,泽连斯基总统的计划并不仅限于满足国内需求,甚至还打算将生产的无人机出售给美国及北约。换句话说,乌克兰正在扮演一个双重角色:既是战争中的受害者,也试图成为武器的供应商。这种算盘打得真是响亮,乌克兰期望通过西方的资金开发出自己的国防能力,再利用生产的武器回馈盟友,实现经济上的自我补偿。

然而,我们不得不思考一个问题:西方盟友的支持是否会始终如一?诚然,过去的支持是基于共通的价值观和相对稳定的地缘政治背景,但现在的局势却充满变量。乌克兰或许低估了这一点,盟友们的慷慨支持并非出于单纯的善良,而更多的是某种利益的驱动。一旦乌克兰在战场上遭遇不利,甚至被认为失去了战略价值,那么那些资金也可能迅速干涸。

在此背景下,我们必须重申,虽然乌克兰的国防工业正逐渐崛起,并拥有潜在的创新能力,但这并不足以掩盖其在面对重大危机时的脆弱。盟友的支持虽可以延续一时,但若无法在根本上改变战局,其脆弱性将彻底暴露出来。当战争进入新的阶段,前线的挫败可能会直接影响乌克兰的外交形象,甚至会导致曾经的“只要需要”变成“需要再考虑”。

从全球的视角来看,乌克兰的未来不仅仅关乎自己,更关乎整个国际秩序的稳定。当前,西方国家对乌克兰的支持,不可避免地与中美两国的利益交织在一起。美国希望通过支援乌克兰来遏制俄罗斯的扩张,而中国此时的态度则显得尤为关键。假设乌克兰的军事力量持续萎缩,其结果将使俄罗斯的威胁再次升级,从而可能引发更为复杂的国际局势。

综合来看,乌克兰的求援之路注定不会平坦。基辅的呼声固然急迫,但盟友的心态同样复杂而微妙。站在历史的交叉点上,乌克兰能否借助外部力量打破困境、实现自我救赎,仍需时间来验证。正如西比哈所言,放弃幻想才是生存之道,如何平衡盟友的利益与自身的需求,将是乌克兰接下来必须深思熟虑的问题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏