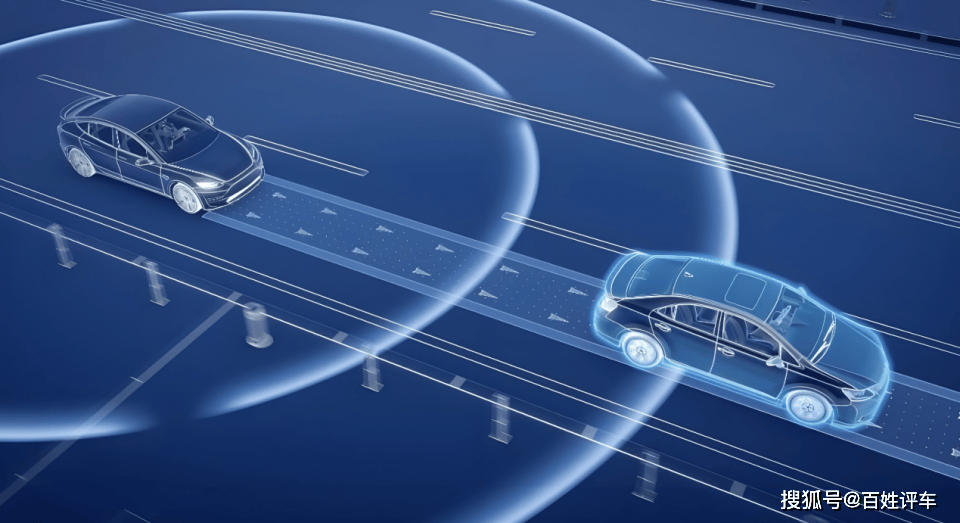

尽管此次事件被证实是误操作而非车辆故障,但它也引发了人们对智能汽车安全性的深入讨论。小米汽车在今年3月底发生的高速事故就已经引发公众对智能驾驶的担心。比如,智能驾驶的接管逻辑和响应能力,还有碰撞后的安全逃生机制等等。

总的来看,小米汽车就像一面镜子,映照出智能汽车在技术快速落地过程中必须直面许多问题。它提醒广大消费者,当前智能汽车的各项功能仍属于“辅助”范畴,正确理解功能边界。对此,大家需要有清醒地认知。

流量是一把双刃剑

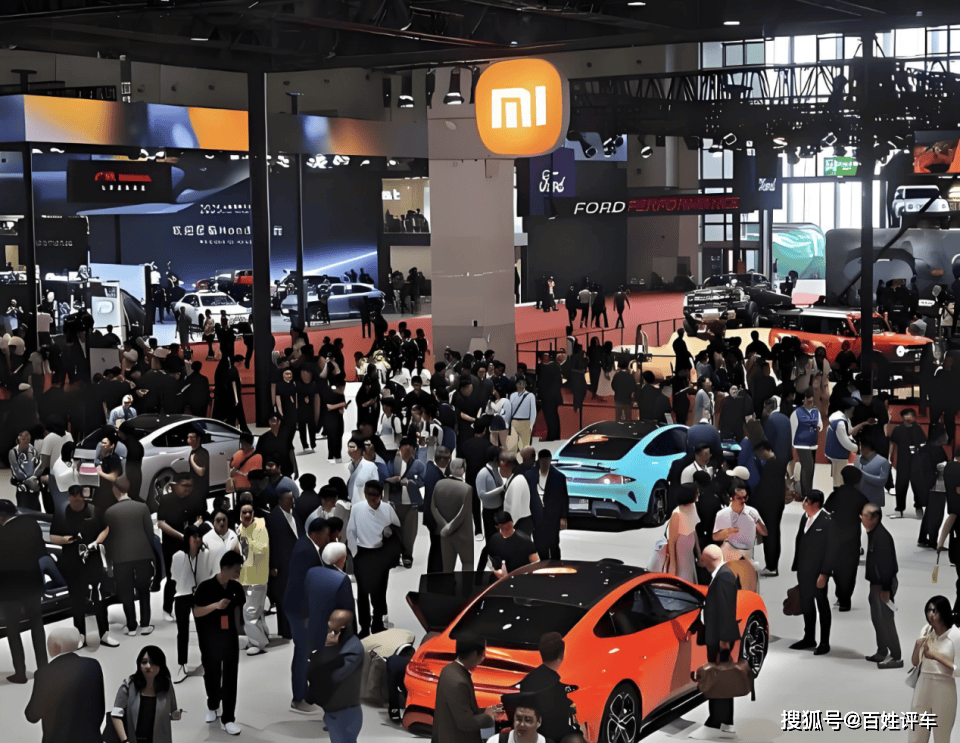

小米YU7事件一度登上微博热搜榜首,引发了公众对智能汽车安全性的广泛讨论。即使官方解释合理,这种“意外”事件仍可能在一定程度上动摇部分潜在消费者的信心,促使他们在决策时更加谨慎。

说到底,小米汽车之所以能形成如此巨大的舆论声浪,主要是因为以下几点:

一是流量有着极大的双刃剑效应。小米自带巨大的品牌光环和流量,这使其在上市初期获得了空前关注,但同时也意味着任何负面问题都会被放大审视。庞大的用户群体意味着更复杂的使用场景和更高的维权声量。当问题出现时,会在社交媒体上迅速形成强大的舆论压力,使得任何负面事件都能在瞬间“上热搜”。

二是“新手保护期”结束。作为行业新入局者,公众和市场的宽容期是有限的。随着小米汽车交付量提升(2025年9月销量超过4万辆,前9个月累计交付突破26万辆),公众会以成熟车企的标准来要求小米,与特斯拉、比亚迪、以及传统豪华品牌等经历了市场长期考验的车企进行对标。这意味着在质量稳定性、安全性、成本控制、售后网络效率等方面都不能有明显短板。

三是用户预期的落差。小米的营销非常善于用具体的数字和参数来制造震撼效果,这在一开始能高效建立认知。但当这些光鲜的参数在现实中被证实存在水分或偏差时,更容易导致强烈的信任崩塌。而且,前期宣传声量越大,后期的崩塌就越严重。

小米汽车在2025年3月底经历的高速事故,就是一个非常典型的案例,它引发了一系列连锁反应。事故发生后首周(第13周),小米SU7在第14周,销量从0.71万辆减至0.46万辆。之后几周销量持续波动,SU7标准版在四周内累计降幅近三成。同时,雷军取消了出差计划,并暂停了在社交媒体上的互动,其个人微博更新频率明显降低。这一”沉寂”期持续了约一个多月,雷军本人形容这是他”创办小米以来最艰难的一段时间”。

智能驾驶系统的表现已成为消费者选购智能汽车的核心考量之一,其安全性与可靠性确实会对市场信心和销量产生立竿见影的影响。

所有参与者都要面对

小米YU7在这次事件虽然虚惊一场,但其中暴露出的问题值得深思。智能汽车的发展正从追求炫酷功能,转向对安全、可靠和用户体验的深耕。

对于车企而言,汽车产品的智能化程度越高,其系统复杂性确实呈指数级增长。这不只是硬件堆砌或软件功能的简单叠加,而是一个硬件、软件、网络、数据深度融合的复杂系统工程,对车企的研发、测试、验证和安全保障体系都提出了前所未有的挑战。举例来说,硬件方面,从分布式ECU(电子控制单元)向域集中、中央集中式架构演进。ECU数量众多(有些车型可达上百个),通过多种总线协议连接,形成复杂计算机网络;同时,软件代码量极其庞大,先进智能汽车的代码量已突破2亿行。代码质量保障、实时性保证、系统稳定性、OTA升级的兼容性与安全性面临巨大挑战。

因此,冗余设计变得至关重要。例如,采用多传感器融合方案,即使某个传感器失效,系统也能通过其他传感器维持基本安全操作。同时,通过海量场景仿真测试、实路测试不断暴露和修复系统缺陷,明确功能的能力边界和失效条件,这是确保安全的关键环节。

作为智能汽车的使用者,消费者的认知和行为直接影响驾驶安全。尤其是认清“辅助驾驶”的本质,绝对不能抱有侥幸心理。目前市场上普遍应用的是L2级组合驾驶辅助系统。消费者必须认识到辅助驾驶并不是万能的,尤其在复杂交通场景、恶劣天气或道路标识不清时,感知和决策可能出错。所以,在路况复杂的时候,消费者一定要握住方向盘,视线不离开行驶道路,并随时准备接管控制权。另外,用车手册一定要认真阅读,了解车辆警告信号的含义,保持对驾驶的敬畏之情。

说回小米YU7自行开走这个案例,小米汽车此次响应迅速,通过数据溯源给出了清晰的技术解释,并与车主达成一致结论,这有助于控制事态恶化,缓解公众疑虑。这样的处理态度和效率是积极的。但从实际情况来说,汽车不同于手机,一次故障可能关乎人命和重大财产损失。长期来看,智能汽车能否成功最终取决于产品本身的竞争力、持续的技术迭代和过硬的质量。不仅是小米需要解决的问题,也是整个行业的所有参与者必须面对的长期课题。

百姓评车

以上,清晰地揭示了一个现实:当汽车由单纯的交通工具演变为集成了复杂软件与硬件的智能终端时,其所面临的挑战已是几何倍数的增长。

一时的舆论风波可以靠快速的危机公关平息,但销量的长期稳固和品牌信任的深层建立,则是一场更为艰苦的“马拉松”。这场竞赛的核心,不在于技术概念的炫酷,而在于安全、可靠与用户体验的深耕。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏