地跨湖北、湖南、江西三省的长江中游城市群,正在迎来新的“坐标方位”。

国家“十五五”规划建议首次提出“促进区域联动发展”,并在这一部分单独点名“推动长江中游城市群等加快发展”,培育发展若干区域性中心城市,更好发挥区域联结型地区支撑带动作用。

站在这一要求下,中三省如何“解题”?近期,地方“十五五”规划建议正在密集公布,作为中三省“带头大哥”,湖北率先布局,在其“十五五”规划建议中提出,要在高水平跨省联动中推动优势互补,并联动鄂湘赣发展。

时间倒回2015年,彼时国家发改委正式发布《长江中游城市群发展规划》,这是《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》出台后,国务院批复的第一个跨区域城市群规划。

当时发改委相关负责人表示,长江中游等一些内陆地区城市群,目前还处于培育成长的关键阶段。通过编制实施规划来推动长江中游城市群发展,对于为中西部地区、东北等广大内陆地区培育发展较大的城市群,承担着探索路径、积累经验的责任。

然而在后续几年的发展走向中,长江中游城市群的表现始终未能尽如人意,一个最明显的表现是,继京津冀、长三角、粤港澳之后,成渝地区双城经济圈上升为国家战略,坐稳“经济第四极”的位置,长江中游城市群在外界的定位已经变成了“经济第五极”。

在专家看来,面对“十五五”的新机遇新要求,长江中游城市群要做全国区域联动发展的表率,区域联动要从竞争走向协同,从分割走向一体。作为“带头大哥”的湖北有何布局?面对打造若干个区域中心城市的机遇,湖北还将推动哪些城市“升级”?

地位升级

“长江中游城市群在全国区域经济版图上有着特殊的区位优势,承东启西、连南接北,尤其进入‘十五五’以后,区域经济发展更大程度要去发挥这种不同区域的联动协同的叠加效应,这种特殊优势更加凸显。”

湖南省政府参事、湖南大学经济与贸易学院教授李琳对城市进化论分析,长江中游城市群处于全国区域经济版图“钻石菱形”格局的几何中心,在五大城市群中处于“空间枢纽”战略方位。

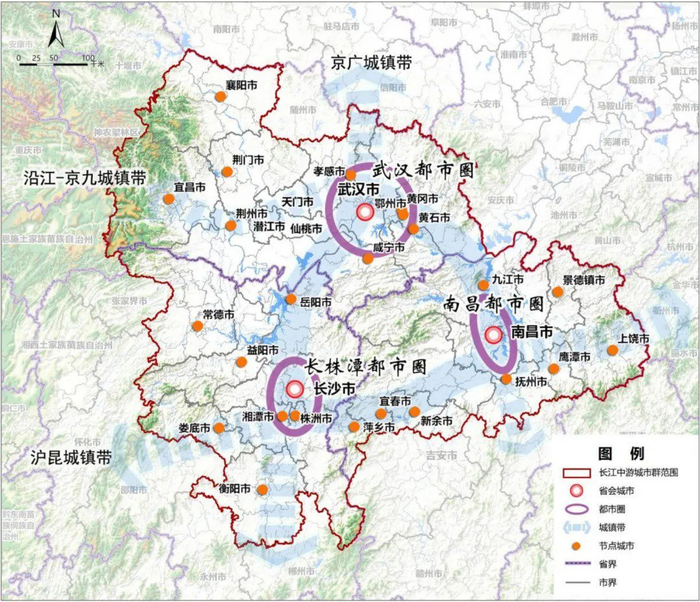

图片来源:《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》

图片来源:《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》尤其是要打造全国统一大市场,本质上就要加快不同区域之间、不同城市群之间要素的快速流动与优化配置,打破行政壁垒,实现不同板块之间的联动协同,空间枢纽的传导作用尤为重要。

一个十分明显的信号是,从《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》中推动成为“高质量发展增长极”,到“十五五”规划建议在“促进区域联动发展”中单独点名,长江中游城市群在全国格局中的地位持续跃升。

在“十四五”时期,长江中游城市群经济总量先后跨越10万亿元、11万亿元、12万亿元台阶,占全国经济总量比重跃升至9.2%,支撑力也稳步提升。但与此同时,长三角地区经济总量突破33万亿元,创造了全国1/4的经济总量,对全国经济增长的贡献率约为30%。

“中部地区地域广袤,人口也很密集,但整个发展还是比较滞后的。长江中游城市群面积35.08万平方公里,跟长三角相近,但是经济总量却只有后者的1/3。”在湖北省战略规划中心副主任陈涛看来,从全国发展格局看,不管从南到北,还是由东向西,中间都迫切需要打造一个能够聚合资源、带动全局发展的增长极。

不过客观而言,长江中游城市群与长三角、粤港澳等先进地区相比,还存在一体化发展水平较低、中心城市辐射力度不足、核心竞争力产业较少等突出短板,需要在协同联动中加快破解,才能在长江经济带真正挺起“龙腰”。

今年前三季度,湖北、湖南、江西GDP分别为4.49万亿元、4.02万亿元、2.57万亿元,同比分别增长6.0%、5.4%、5.4%。作为长江中游城市群的“带头大哥”,湖北未来五年锁定“加快建成中部崛起的重要战略支点取得决定性进展”的总目标,战略地位与发展动能均持续提升。

区域中心

面向“十五五”,湖北提出,要坚持极核引领,支持武汉加快建设国家中心城市,建设现代化大武汉,并支持襄阳打造中西部发展的区域性中心城市,宜昌打造联结长江中上游的区域性中心城市。

“武汉是长江中游城市群当之无愧的‘领头羊’,宜昌和襄阳也是中部地级市发展的‘排头兵’。”在陈涛看来,湖北的区域发展战略已经从“一主两翼、三大都市圈”转向汉襄宜“金三角”,逐步走向区域协同发展。

过去多年,湖北“一点一线”(武汉、三线建设)的布局,带动宜昌、十堰等地发展,但是江汉平原这一条件最好的区域至今都处于“塌陷”状态,而今,借助“金三角”战略有望重新激活整个江汉平原的发展潜力。

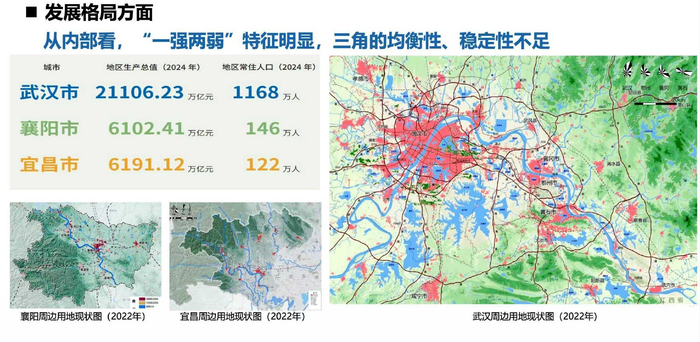

图片来源:湖北省战略规划中心副主任陈涛提供

图片来源:湖北省战略规划中心副主任陈涛提供湖北省“十五五”规划建议明确提出,促进“金三角”协同发展。推动武汉、襄阳、宜昌三地科技共兴、产业共链、交通共网、生态共治、服务共享,从基础设施“硬联通”向联合创新、产业协作、民生共享的“软协同”迈进,全面提升经济集聚度、区域协同性和整体竞争力。

这将有力支撑武汉都市圈从“壮圈”向“带群”进化,同时也为长江中游城市群其他省份的协同发展作出示范。在陈涛看来,武汉、襄阳和宜昌应当在更大范围内构成一个武汉大都市圈,其空间尺度与上海大都市圈(杭州、南京、苏锡常等都市圈构成)相近,且在同一省级行政区内可以更好地融合,从而支撑“中三角”协同发展。

“武汉、长沙和南昌是更高层次城市群和都市圈层面的核心增长极,尤其是武汉和长沙和二级中心城市之间的差距是很悬殊的,缺少‘二传手’。”在李琳看来,就像湖北的襄阳、宜昌两座省域副中心城市一定程度上能够承接武汉的创新,然后通过自己的副中心效应进行放大,再去带动周边城市。

实际上,中心城市与副中心城市在“高标准协同中实现错位发展”的路径,本身就是国家点题“联动发展”的要求。“十五五”规划建议在提到“推动长江中游城市群等加快发展”时,强调要“培育发展若干区域性中心城市”,更好发挥区域联结型地区支撑带动作用。

如何联动

根据李琳团队研究,进入“十一五”以来,长江中游城市群科产融合指数持续提升,年均增速1.72%。武汉城市圈、环长株潭城市群科产融合水平均高于长江中游城市群和全国平均水平,但是环鄱阳湖城市群低于长江中游城市群和全国均值,一定程度上存在“拖后腿”的现象。

这也一定程度上反映出长江中游城市群圈际发展“不均衡”的现状,而联动发展正在成为重要的突破口。在湖北看来,要坚持开放合作,在高水平跨省联动中推动优势互补。湖北省“十五五”规划建议提到“三个层次”——

联动鄂湘赣“邻里圈”。深化产业、交通、生态、文旅、开放、民生协同,共建长江中游城市群科技创新联动发展共同体,打造“科创链上的中三角”、“产业链上的都市圈”、长江中游国际性综合交通枢纽集群等。

联动中部地区“朋友圈”。拓展与中部地区、沿长江省市合作,推进省际毗邻地区协同发展,打造一批省际区域合作示范区。

联动区域战略“发展圈”。深度对接京津冀、粤港澳、长三角和成渝等区域,推动区域发展战略融合叠加、走深走实。

不难发现,三个“圈”层次递进,相互赋能。不过首要任务还是联动鄂湘赣“邻里圈”,加快长江中游城市群发展,在中部地区立起一个聚合资源、带动全局发展的增长极。

在武汉大学教授、区域经济研究中心主任吴传清看来,长三角通过“顶层设计+平台载体”双轮驱动形成协同创新的格局,长江中游城市群可以借鉴其“科创飞地”创新协同的模式,推动武汉市与长沙市、南昌市共建“离岸科创园”,在集成电路、新能源等领域开展联合攻关。

图片来源:摄图网700794860

图片来源:摄图网700794860这种科创要素和产业要素的跨区域流动,也正是长江中游城市群联动发展的重要方向。11月初,央地共建武汉区域科技创新中心工作推进会在武汉举行,科技部部长阴和俊强调,要强化协同联动,打造长江中游城市群创新共同体。时间还不到1个月,创新共同体已经从部委点题到省域部署,可见协同创新将成为长江中游城市群联动发展的重中之重。

就像长三角城市群的G60科创走廊就是跨区域协同创新的示范,李琳也呼吁,长江中游城市群打造武汉-岳阳-长沙科创走廊,培育科技创新和产业创新融合发展的示范带。

这一科创走廊也将以科技-产业-制度三轮驱动,不断由低级向高级、单一合作向多维度合作推动的螺旋式上升,空间上也将从小范围开始不断地动态扩大。

“我们可以创新人才的柔性共享机制,推广科创飞地、人才飞地等新模式,让高科技复合型人才在整个长江中游城市群中流动共享。这可以是多层次的,城市群内部城市之间可以设立科创飞地,长江中游城市群也可以‘抱团’去长三角等地设立科创飞地。”李琳说,“十五五”时期,一个重要任务就是要打破行政壁垒,去整合资源,实现要素的流动和共享。

责任编辑:张玉

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏